オクルージョンの半世紀 KUWATA COLLEGE 25周年記念

秋元 秀俊 著

序 オクルージョン半世紀の証言者

咬合という概念は、歯科医学において、いまなおある種の呪縛力をもっている。それは歯科医学を他の医学から隔てるキーコンセプトであると同時に、どことなく神学のように論争的で謎めいた雰囲気を残しているからだ。

咬合という概念は、歯科医学において、いまなおある種の呪縛力をもっている。それは歯科医学を他の医学から隔てるキーコンセプトであると同時に、どことなく神学のように論争的で謎めいた雰囲気を残しているからだ。

総義歯製作の必要から、ほぼ前世紀末までに確立された下顎運動の理論は、ある時期から有歯顎の理想的な咬合面を形成するための理論に姿を変える。以来、咬合にかかわる論争は、あたかも神学論争の様相を呈するのだが、じつはその神様たちの中に加わって、その内情をただ一人、理念としてではなく、ものをつくるという実際の仕事を通して見ることのできた人物がいた。歯科技工士・桑田正博である。

桑田は、鹿毛俊吾(愛歯技工士養成所・現愛歯技工専門学校の創設者)からアメリカ留学の機会を与えられ、1962年の渡米後まもなく金属焼付ポーセレンクラウン(Porcelain fused to metal crown)の開発を進めていたキャッツ(Sigmund Katz)博士のチームに迎えられ、その臨床的な開発を成し遂げる。その経緯は、これまで一般には知られていなかったが、ほぼ半世紀を経た最近になって桑田自身が詳しく述べている(*1,*2)。

後に述べるように、実用的なセラモメタルレストレーションの開発に成功した桑田は、1964年以降、米国内はもとより欧州各地に講演に招かれ一躍、時代の寵児となるのだが、わが国だけは事情が違った。スカイラー(C. H. Schuyler)から米国で得た知識と技術を日本の歯科医療界に伝達する使命を課せられたものの、帰国した桑田を待っていたのは、強く自重を求める周囲の圧力だった。

今でも事情はたいして変わらないだろうが、20代の歯科技工士が歯科医師にものを教えるなどということは、欧米ではどうであれ、わが国の歯科医療界にあってはあまりにも常識外れだった。「出過ぎた振る舞い」をもっとも恐れたのは、桑田の帰国を、歓呼をもって迎えるべき愛歯技工専門学校の教員や先輩たちだった。

しかし、セラモメタルレストレーションの開発者である桑田が口を閉ざし、もっぱら米国内に顔を向けて活動を続けたことは、たんにそのプライオリティを曖昧にするだけにとどまらなかった。ここで重要なのは、金属焼付ポーセレンクラウンの臨床的開発は、それと同時に理想的な咬合接触の与え方や適切なクラウンプレパレーションの考案、さらに修復物の形態とその周囲のティッシュマネジメントにつながる歯冠修復の全体、修復歯科の根幹にかかわるものであったという点だ。すなわち、欧米におけるKUWATAの評価を隠すことが、わが国の歯冠修復分野におけるキャッチアップを何十年か遅らせる一因となったのである。

ここでは、桑田正博を証言者として、咬合をめぐる過去半世紀の歴史を振り返る。

1962-1964

PFM(Porcelain fused to metal)が臨床に応用されるか否かの要は咬合

愛歯技工士養成所からニューヨークの大規模なコマーシャルラボMount Vernon Dental Laboratoryに派遣された桑田は、キャッツ夫妻(Sigmund & Gerry Katz)と出会い、派遣後わずか1年に満たない1963年10月、金属焼付ポーセレンクラウン開発チームのジェリー(Gerry Katz)の経営するCERAMICASTに移籍した。このときキャッツは、すでに金属焼付ポーセレンクラウンの特許を取得し、研究開発の方向性も「熱膨張係数の調和した金属とポーセレンを見出す」ことに決まっていた。ニューヨークのデンタルオフィス「Weinstein Dental Clinic」に勤めていた女性歯科技工士ジェリーと科学者である恋人ジグムントのアイデアにワインシュタイン兄弟が協力して、金属焼付ポーセレンの本格的な研究開発が始まっていた。しかし、臨床の実用に耐える金属焼付ポーセレンクラウンを得るためには、金属とポーセレンの結合強度を高めるための地道な実験研究が必要だった。さらにポーセレンの破折を防ぐには、たんに材料学的な開発だけでなく、構造力学的な解明とそれにもとづく支台歯形成、メタルフレーム構造の検討が課題だった。

桑田は、このセラモメタルレストレーションの開発について次のようなキャッツの言葉を紹介している。「PFMの開発で苦楽を共にしていたDr.Katzは、『われわれの研究が認められ、臨床に応用されてその成果が評価されるか否かの要は、”咬合(Occlusion)”である』といつも私に言っていた。自分の体重ほどの咬合力が小さな歯の上に及ぶことを思えば、それに耐えるべき構造力学的、生物学的、そして材料学的に保証されたシステムを構築しなければならない。それらを保証する次の要は、”支台歯形成”である」(*3)

こうして、桑田はストラウスバーグ(G. Straussberg)とともにセラモメタルレストレーションの支台歯形成をまとめるのである(*4)。

しかし、この引用文は、咬合(Occlusion)を語るかに見せて、支台歯形成に話題を移してしまっているような印象を与えないだろうか。私は、初めそのような印象を受けた。そしてこの本で桑田の咬合の原則(Basic Principles of Occlusion)の「咬合の与え方」12項目を見ても、正直に告白すると、同じようにスルリと期待をはぐらかされたような印象を受けたのである。

派遣後わずか1年に満たない1963年10月、金属焼付ポーセレンクラウン開発チームのジェリーの経営するCERAMICASTに移籍する。この決断を促したてくれたのも竹中氏だった。キャッツ夫妻は、プラスチックで障子をこしらえた自宅に竹中氏と桑田を招き歓迎した。写真左からジェリー・キャッツ、桑田、竹中氏。

図5~8

渡米から3ヵ月、週末毎にキャッツ夫妻の実験室に通ううち、研究チームに参画するように誘われた(1962年12月)。

Basic Principles of the

FUNCTIONALLY DISCLUDED OCCLUSION

- The position of the cusp tip must not deviate from the line and plane of occlusion.

- As many teeth as possible are brought into even contact in Centric Relation Occlusion, so that masticatory loading may be equally distributed onto all teeth involved.

- Static coordination in “Centric Relation(CRO)” - area of centric

- Static coordination in “Centric Occlusion(CO)” - area of centric

- Centric contact of posterior teeth are basically cusp fossa contacts.

- Both in centric and during mastication closing approach, occlusal loading must be directed along the long axes of teeth as much as possible to avoid excessive lateral stresses.

- During protrusive movement, as many anterior teeth as possible are brought into mastication contact but posterior teeth must never contact.

- During protrusive movement, the mandibular incisal edges and maxillary lingual marginal ridges must contact each other in a uniform manner.

- During lateral movement, as many teeth as possible are brought into adequate disclusion angle to secure the functional chewing distance on the working side. There must not be any contact on the non working side.

- During lateral movement, the working incline on the working side is generally smaller and closer to the center of their fossa in the molar region.

- The working inclines of the posterior teeth are established in two different planes of varying angles with increasing disclusion distances of the opposing buccal cusps toward the distal.

- The 2nd and 3rd molars are left out of contact during mastication movement.

オーラルリハビリテーションとともに生まれた呪縛力

冒頭、咬合という概念の呪縛力に触れたが、「ポーセレンがチッピングしない」という具体的な関心をもって咬合接触関係を考える桑田は、咬合という概念に呪縛されていない。いや、初めは桑田自身もその呪縛のなかにあったに違いない。

「若い頃、言葉も不自由なこともあって、あるとき(キャッツが)鬱陶しくなった。朝行くと、また何か言われるんじゃないか…ぼくは一所懸命スカイラー、ワーグマンを勉強しているときに、あまりにも論理的な追及をするから『歯科が分からないで、何を言うんだ』そういう違和感をすごくもった。」そして、後になって「彼(キャッツ)が言うことが整然としてきた」という。

マッカラム(McCollum)がナソロジカル・ソサエティーを設立して、本格的な下顎運動の研究を始めたのが1926年。McCollumは、ヒンジアキシスを生体に生涯不変の運動軸とし、その参照点を皮膚上に永久に残すことによって精密な咬合の基準点が設定できると主張し、下顎運動が顎関節によって制御されるとする仮説を提唱した。そしてナソロジー学派はStuart Instrument(全調節性咬合器)を1955年に世に出す。その純粋に機械論的な下顎運動の仮説をクラウンブリッジと有歯顎に応用しようとしたときに、咬合という概念は、それまで総義歯の製作法として論じられていたものとはまったく別のものになる。

一方、パンキー(L.D. Pankey)は、1953年にオクルーザルリハビリテーションセミナーを始め、1960年パンキーとマン(A.W. Mann)は、JPDに”Oral Rehabilitation”を発表する。

咬合という概念は、ヒンジポイントを下顎運動の基準として、歯の咬み合うかたちを人の手で全て理想的につくり変える咬合面のリコンストラクションとともに呪縛力を獲得するのである。

しかし、セラモメタルレストレーションを開発するために格闘していたキャッツと桑田は、その呪縛からは自由だった。ポーセレンという脆性材料が、クラウンレストレーションの構造力学的な検討を求めたのである。そして桑田にとっては、口腔内という過酷な環境でプラークが付着しにくく除去しやすい修復物にするために、クラウン表面の滑沢性を安定的に得ることが、チッピングをなくすことと同じように重要だった。

セラミックは、何を選び、どのように調合し、どのように焼成するかによって、変幻自在の機能を発揮する。1963年に、キャッツと桑田は減圧焼成を試み、滑沢性、強度しして審美性を兼ね備えた高密度セラミックの開発を進めたのである。

臨床医との緊密な連携がセラモメタルレストレーションの基礎をつくった

臨床的な助言は、ストラウスバーグとワーグマン(S.S. Wagman)の力が大きかった。桑田は、ストラスバーグについては、その尊敬する伯父が板金加工のエキスパートの歯科技工士で、その伯父さんのつくったというクラウンを見せられて以来、臨床の基準が限りなく高くなったと紹介する(*4)。ワーグマンについては、「天然歯のように見える歯について語る前に、メインテナンスできる修復物のデザインであることを語って欲しい」と注文をつけた歯科衛生士の厳しい言葉を引いて、ワーグマンが生体の求める形態を追及する契機を与えてくれたことを強調する。(*4)

ストラウスバーグは毎日欠かすことなく患者とともにラボに来て、シエードテイキング、試適、調整をするのが、日課だった。ワーグマンも、助手席に患者を乗せて、フィラデルフィアから2時間の道程をドライブしてラボに来てくれていた。桑田はジェリーとともに、実験研究と並行して、毎日8人から16人の患者のアポイントで、シエードテイキング、試適をして、積極的に臨床応用を試みた。ストラウスバーグ、ワーグマンのほか、スカイラー、スタイン、ペンシルバニア大学のM.アムステルダムらのチーフテクニシャンS.エンドウなどとの仕事から、多くの示唆を得たのである。

わが国の歯科医師が、適切な支台歯形成、圧排、印象、歯肉との調和に注意を払うようになるには、これ以後、なお四半世紀を要する。その間、セラミストはもっぱら「天然歯そっくりの歯」をつくることを競う以外に、目標を見出すことはできなかった。

桑田は、ストラウスバーグやワーグマンの厳しい指摘によって導かれたセラモメタルレストレーションの開発プロセスを語るとき、わが国の能力ある歯科技工士が、今なお臨床から孤立して天然歯そっくりの技工物の製作に血道を上げざるを得ない現状を問題にしているのである。

1964-1966

金属焼付ポーセレンクラウンの成功

桑田は、1964年4月、ミシガンの歯科技工学会(The Michigan Dental Laboratory Association in Detroit)、5月にはニューヨークで金属焼付ポーセレンクラウンの製作を実演し、開発成果を世に問う。そして同年、ストラウスバーグとともにセラモメタルレストレーションの支台歯形成マニュアル(*4)を著し、ネイ社はキャッツと桑田のポーセレン・ソメライトを発売する。当然、金属焼付ポーセレンクラウンの開発チームのラボCERAMICASTの受注は急増、桑田は米国各地から講演・実演の要請で文字通り引っ張りだこになった。

桑田の手許には、当時の様子を伝える2冊のアルバムが残されている。アメリカの桑田からの報告文にもとづいて、愛歯の職員がアルバムにまとめたものだ。1冊の表紙には『桑田正博先生 滞米記念寫眞レポ』とあり、1963年2月から翌年8月まで、2冊目はその後の半年の写真が丁寧な説明とともに整理されている。

暗い室内で桑田がテーブルクリニックする手ぶれのひどい写真には、次のような説明の付箋が貼られている。

「64年5月ニューヨークにてギルドオブデンタルクラフツメンの学会にてクリニックを行う。最初に挨拶から始まり、各種ポーセレンの長所、短所並びにその使用法等を簡単に説明し、続いてこれから自分が行うクリニックの順序と、この日には余り沢山の人が集まったので、交替に見てほしいと希望を出し、最後に日本の愛歯について十分に説明しておきました。寫眞は大ブレですが…。」

10枚の写真の最後には、ミシガンの歯科技工学会から送られた1964年4月11日のプラックが写されており、その次のページには、ニューヨークの歯科技工士のグループ(The Guild of Dental Craftsman)からゲストクリニシャンとして招かれた招請状が貼られている。講演タイトルは「The Japanese Technic in Ceramics」とある。日本の豊かな陶器(ポーセレン)の伝統文化が彼らのイメージにあったのだろう。翌月に行われた、このニューヨークのミーティングこそは、渡米から間もない桑田が竹中健吾氏に紹介され、参加費を工面してもらって初めて参加した技工所経営者主催の「リミッテッドアテンダンスのデモンストレーションコース」だった。からだの大きな米国人(名前から察するところロシア系、東欧北欧系やラテン系である)の陰で実演を見そびれた桑田が、休憩時間に意を決して恐る恐る見せてもらうことを頼んで、「あなたがやってみなさい」と返したのがジェリーだった。わずか17ヵ月後、桑田は、この権威あるグループに講師として迎えられたのである。

PFMフィーバー

あたかもPFM(Porcelain fused to metal)フィーバーとも呼ぶべき様相だったのだろう。「システムをよく理解しないまま導入した歯科医が『修復物が壊れた』と言って、開発したわれわれを訴えることもかなりありました」(*2)と桑田は語っている。ナソロジーのトーマス(Peter K. Thomas)は、後に桑田とは終生、肝胆相照らす仲となるのであるが、その頃「セラミックで咬合面までつくるなんて。生物学的な知識のない者がすること」と各地の講演会で桑田を名指しで批判しはじめたという。

講演旅行のアルバムの写真に付された説明は、最初期の桑田のハンズオンの様子を彷彿とさせる。

「色の観察とポーセレン色の配合における重要点。歯質の厚みによる色の変化と配合の工夫。オペイク色の上手な使い方とポーセレン歯冠色へ及ぼす影響などを説明しながら実際にやって見せた。」

「ポーセレン築盛形成におけるインストゥルメント及びブラッシ等の使い方の工夫から種々異なったコンデンスのしかた等を説明しながら、実際にやって見せた。その間にも質問はどしどし来た。竹中先生からも二、三質問を受けた。」

「非常な責任を全身(心)に感じつつ、そのすべて数分の一秒に於けるまでが真剣勝負の連続である。それだけに身も心も引きしまり、心は冷静で、全く快調そのものであった。」

「これはステインの種々異なったテクニックについて、やはり説明しながらやってみせているのですが、熱心な質問や意見は後(ママ)をたたず、時には褒め言葉や冗談もとびだし、非常になごやかな雰囲気であった。」

「各工程、自分が作り上げたものは、このようにして、すべて全回(ママ)して見せた。右端に竹中先生が見えるし、左手前にはMr.ハフナーも見える。」(以上本文ママ)

このシカゴ、ニューヨークに続いて、6月シアトル、7月シカゴ、 8月コネチカット、10月ニューヨーク(The National Education Congress)、11月ニュージャージー、翌年2月にはシカゴのミッドウインター100年祭に招かれた。この、ミッドウインターではインディアナ大学に留学していた若い保母須弥也と初めて出会っている。インディアナ大学(マンフォード教授)は、キャッツらの金属焼付ポーセレンクラウンの臨床治験を引き受けていた。

そして3月フィラデルフィア、5月再びニュージャージー、テネシー…。アルバムは、米国内での評判を喜び、日本での活躍を期待したサンフランシスコ在住の鹿毛精子さん(鹿毛俊吾氏令嬢)の写真で終わる。そしてこの1965年、欧州各地での講演を経て桑田は、意気揚々と一時帰国するのであるが、その活躍は、帰国後封印された。その事情はすでに述べたとおりである。

図15~28.1964年4月シカゴ、5月ニューヨークに続いて、6月シアトル、7月シカゴ、 8月コネチカット、10月ニューヨーク(The National Education Congress)、11月ニュージャージー、翌年2月にはシカゴのミッドウインター100年祭に招かれた。3月フィラデルフィア、5月再びニュージャージー、テネシー。

「帰ってきたら医科歯科の教壇に立ってくれ」

一時帰国後の1966年、米国から帰った桑田に学ぼうと、斉藤隆司、山口幸蔵ら10人の歯科技工士がKDS(Kuwata Dental Society)※を結成した。このKDSのメンバーは、1970年に渡米研修、さらに桑田の帰国後、桑田正博研修会がS.ワーグマンやR.スタインの来日講演会を開く際の実働部隊となるなど、常に桑田の活動を支え、またわが国の歯科技工界の重要なリーダーとなるのだが、この歯科技工士たちの勉強会に石原寿郎(東京医科歯科大学教授)が、末次恒夫、田端恒雄、藍稔、河野正司ら教室員を連れだって参加したことがある。

<脚注※メンバーは、斉藤隆司、山口幸蔵のほか菊池公志、田村忠、佐藤修司、佐々木肇、小池君司、井部清次、中田唯夫、熊谷光朔>

桑田がアメリカでプレパレーションに関する出版(ストラウスバーグと共著『Preparation Manual』)をしたことが評判になっていたこともあったのだろう、石原はときどき桑田に教室に寄るように声を掛けた。あるとき、そのまま教室員に話をしてくれないかと頼まれたが、たまたまその日はKDSの例会の日だった。それを伝えると、石原はそこに自分たちも参加させてもらえないかと言い出した。こうして石原教授以下、第二補綴の教室員が歯科技工士の勉強会に参加することになったのである。

補綴臨床を学問的体系に高めようとした石原は、1950年代の咀嚼効率、鋳造冠の研究に始まり、1960年代には咀嚼運動、ポンティックの歯肉への影響、顎関節に研究を拡げていた。石原が、『補綴と生物学——補綴物と歯周組織との関係』(医歯薬出版)を著したのが1960年である。1965年と言えば歯科用金属の規格をめぐって、補綴学会を挙げて銅合金排除のための報告書をまとめた年で、その年の暮れから、スウェーデンのマルメ王立医科大学(当時)と米国のタフツ大学に出かけることになる。

石原が、「補綴学で下顎運動の研究が重要視されてきたのは、臨床面での実際上の必要性があったからで、決して単なる興味的なものではなかった。‥‥下顎運動に関する研究方法が進歩し、最近のように多数の精細な業績が出されるようになった・・(しかし)実際の臨床にどの程度の具体的な貢献をしたかを反省してみるとき、成果はまだほとんどあがっていないとするのが事実であろう。‥‥現在われわれが進めている研究からも、いずれは何か新しい局面が開けるかも知れないが、それにしても下顎運動のようにはっきりとした目的をもった研究にしては、すこし回り道をし過ぎてはいないだろうか。これは本当の意味で進歩というものであろうか。」(*6)こう序論に記して咬合器に関する長大連載を始めたのは1963年だった。

ワーグマン(S. Wagman)のスライドを明かりにかざして一人食い入るようにじっと見ていた石原は、桑田に「帰ってきたら医科歯科の教壇に立ってくれ」と頼んだと言う。

余談になるが、東京医科歯科大学の中で、当時、石原教授とともに天を戴かずという間柄にあったのが総山孝雄教授であった。ところが、総山教授こそは、原田良種と並んで桑田が渡米前に、何くれとなく丁寧に米国での生活のアドバイスを受けた恩人だった。総山は長い軍隊生活にもかかわらず大学に戻り、フルブライトでインディアナ大学に留学した努力の人である。桑田は、石原の教室を訪れるたびに、心中複雑なものがあったという。

愛歯技工専門学校や大学が、桑田を講師に迎えることはなかったが、1966年には白水貿易が名古屋(愛知学院大学)と大阪(大阪府歯科医師会館)で講演会を開いている。桑田と長く苦楽を共にした菊池公志と田村忠は、当時を思い出して苦々しく言う。「君らじゃダメだ。人間にはフレーム(額縁)が要るんだ。」と当時の白水貿易の社長中山道之助に言われ白水が講演会を企画した。東京歯科産業が、前年にいち早く一時帰国した保母須弥也のメタルボンドコースをプロデュースしていたことを念頭に置いたものだったろう。

こうしてメタルボンド=金属焼付ポーセレンは、瞬く間にわが国に普及するが、この分野でわが国がその後、世界に互すことができたのは、石福金属の焼付用金属地金KIKにその多くを負っている。

1967年、金竹哲也(当時東京歯科大学理工学教授)は、水道橋の東京歯科大学の薄明かりの廊下で遠山誠一(当時石福金属興業、現アイズ・インターナショナル会長)、桑田と立ち話をしながら、「この金属の名前は、開発を共にした桑田のKと金竹のK、石福のI、それに日本第一号の焼付用合金として発表することに尽力いただいた河邊清二先生に因んでKIKにしよう」と一方的に名前を決めた。

1967-1971

「神様の仕事が悪いはずはない」

1967年当時、ジェリーと桑田が経営していたラボ”CERAMICAST”では、1日の金属焼付ポーセレンクラウンの製作本数は80〜110本にも上っていた。発表と同時に、爆発的な人気を博したのである。

その活況ぶりは、初めて受注する歯科医師にコングラテュレイションカードを渡していたというエピソードからも尋常のものでなかったことがうかがわれる。

「ドクター、おめでとうございます。あなたは、私どものクライアントとして選ばれました。月に1回、小臼歯1本に限り製作を受け承ります。」考えてみれば、人を食った話だが、それほどまでに金属焼付ポーセレンクラウンは、当時の一流のドクターたちにとって垂涎の的だったのだ。こうしてナソロジストもスカイラーもパンキーもマンも、蜜に吸い寄せられるようにCERAMICASTの顧客となった。

CERAMICASTの社長はジェリーだったが、「キャッツは頭っから僕に任せた。誰を連れてきてもいい、給料も君が決めろ、人事権をもたない責任者はない。だれを雇ってもいい。その代わり企業として存立させろ。」躊躇がなかったわけではないが、桑田はジェリーを遊びに行かせ、有力なラボから優秀なスタッフを引き抜いて体制を固めた。

「僕は、合議制は好きじゃない。独裁制民主主義じゃないと(事業は)動かない」今そのように断言する桑田も、当時はキャッツが強引に3かつ大胆に権限を委譲したことに面食らったという。そしてキャッツは、口を出さない。何しろ効率がいいから業績はうなぎ登りだった。

こうなると仕事の中の、不効率が目立つようになる。当時、咬合面はメタルで製作するのが主流だったが、セラミックにするには口腔内の調整量を少なく、チッピングをなくすこと、すなわち咬合が生命線だった。ラボ経営の面からも再製を少なくすることが必要になり、キャッツはクライアントのグループごとに、再製件数を検証することを求めた。

ナソロジー学派の雄、トーマス(P.K. Thomas)の仕事では、咬合面にABCコンタクトを与えることが求められたが、慎重にコンタクトを与えたにもかかわらず、Bコンタクトとくに非作業側内斜面のBコンタクトの凸面がなくなるまで調整されてくることがあった。言うまでもなくトーマスは若くしてすでにナソロジーの大家であり、その仕事の確かさは疑いようもなかった。「僕にとっては神様ですからね。神様の仕事が悪いはずはない」(桑田)ところが、トーマスの仕事は繰り返しの調整を必要とした。

「Bコンタクト」の修正が意味するもの

1咬頭に3点の接触は、ほとんど不可能な机上の理屈であるが、要求レベルが高いことだけが、修正の多い理由ではなかった。Bコンタクトが削られて来るのは何を意味するのだろう。

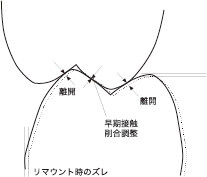

リマウントこそがナソロジーのフルマウスリハビリテーションの真骨頂とされるが、それはリマウントのたびにわずかに顎位がずれる可能性に対応したものだ。わずかでもセントリックの採得にずれがあれば、Bコンタクトなど内斜面の接触部が早期接触になり、咬頭斜面にあったA・Cコンタクトは離開する。絵を描いてみれば、子どもでも分かる理屈で、早期接触部位となるBコンタクトの修正は、セントリックの誤差を意味するのである(図;桑田による)。しかも、セメントの浮き上がりをゼロにはできない。個別的な浮き上がり量、個別に異なった方向に生じる浮き上がりの部位差も加味しなければならない。勿論、修復材料の操作過程における寸法精度(ワックスアップ、鋳造、メタルの調整、研磨、ポーセレンの築盛焼成)も問題になる。セントリックの採得の手技的な誤差が避けがたいところに、各咬頭をカッチリ3点(A, B, C)で当てていたら、全顎的全歯的に修正することは至難の業である。

キャッツは咬合の権威に対する先入観がないので、判断はシンプルだった。「儲からないものはやめろ。どうして3点を当てろなんて無理を言うのか。すべての歯を3点で当てるのは、論理的におかしい。」たしかにリマウントでわずかでも側方にずれたら、Bコンタクトだけが強く当たる。顎位の厳密な再現が難しければ、リマウントの度にBコンタクトは調整されることになる。

また、スカイラーのグループの仕事では、ファンクショナルバイトの不正確さによく悩まされた。グループファンクションドオクルージョンでは、犬歯より後方歯の同時接触が求められるので、咬合器上では注文通りそのような接触関係を与えるのだが、スカイラーには「お前のは、調整量が多い」と言われる。しかし、当時オクルージョンの神様と呼ばれていたスカイラーはあまりにも偉大で、反論は許されない。「コソコソ分からないように修正するんですよ」(桑田)いかに全調節性咬合器と言っても、調節できるのは関節部に過ぎない。実際の口腔内の歯は、歯槽窩の中の歯根膜に支えられていて個別に動く。顎骨もたわむのだから、口腔内で臼歯がすべて接触するグループファンクションを、咬合器上でつくることは容易なことではない。直接法であるFGPテクニックでも容易ではない。

しかし、ロングセントリックのスカイラーらPMSグループの場合、手順をしっかり守って採得されたバイトでは、口腔内の調整も少なく、ポーセレンのチッピングも少なかった。ポイントセントリックでは、わずかなずれの調整で顎間距離が変わってしまうが、ロングセントリックでは、わずかなずれで上下の誤差(垂直顎間距離の誤差)は生じない。

「僕にポイントとワックスと咬合器を与えてくれ」

わが国の向上心に溢れた臨床医にとって、スカイラーやスチュアート(C. Stuart)はたんに雲の上の偉い臨床医というだけではなかった。舶来の知識の紹介者は、輸入した知識・技術に、無理解や矛盾が指摘されたとき、「私はまだ未熟だが、スチュアートは完璧だ」と、その後ろ盾を神格化する。そうすることで、わが国の臨床医にとっては、疑うことのできない咬合の体系が成立した。

桑田は、今、顎関節のガイドと前歯のガイドから、その中間にある大臼歯の作業咬頭に患者固有の機能的な離開度合いを与える咬合様式(Functionally discluded occlusion)を提案している(*3)。パンキー・マン・スカイラーの流れにありながら、グループファンクションの否定ということになる。しかし、これは、かつて上下全歯列の咬合面をすべて一気に人工物で置き換えるオーラルリハビリテーションでのみ実現可能だった咬合の与え方とは別のものだ。その合理性に納得しながら、「期待をはぐらかされたような印象」を受けるとすれば、それは私たちが咬合の理論に合理性ではなく、この世のものではない「ありがたさ」を期待してきたからなのである。

最後退位でも前上方位でもいい、CRでも、ターミナルヒンジアキシスでもいい、ポイントセントリックでもロングセントリックでも何でもいい、これこそが本当の新しい考え方だと突きつけられると、咬合を学ぶドクターは呪符の如き力にひれ伏し、決して自らの患者の口腔内に学び、臨床の経過において吟味することもなく、信奉してきたのである。

桑田は、これを机上の空論だという。ドクターといっしょに咬合の議論をするとき「僕にポイントとワックスと咬合器を与えてくれ」という。

桑田は、セントリックコンタクトはできるだけ同一咬合平面上とし、側方運動時の非作業側内斜面、前方運動時の臼歯の遠心咬頭内斜面には機能的な離開度合いを与える。この機能的な離開度合いは、咀嚼運動時における作業側の咬頭と作業側内斜面との接近度合いと同様に、アンテリアガイダンスとのかかわりにおいて適切なディスクルージョンアングルを患者固有の生理的要件を踏まえて設計する。

桑田は、そうした見解をもって論争をつづけてきたのである。

「先人が示した理論はどんなに正しいと思っても検証しなければならない。理論に実際を整合させてはいけない。実験結果を実証する努力をしなさい。先入観を取り払い、率直素直に実験事実に向かい合い検証しなさい。」キャッツはいうもこのように桑田に語った。「僕はこれをたたき込まれたんですよ。」

流行の理論からではなく日常の仕事から

図らずも桑田は、ナソロジー学派の仕事とグループファンクションド・オクルージョンの提唱者スカイラーらの仕事を技工物再製の観点で比較することになった。同じ時期に、インディアナ大学、ボストン大学、スタイン(Robert Sheldon Stein)のいたタフツ大学のドクターたちとも仕事をしていた。

タフツ大学のスタインは、1966年に歯槽粘膜の炎症に焦点を当てたポンティックデザインの原則(Pontic-residual ridge relationship; a research report)を発表している。いわゆるスタインポンティックである(*7)。桑田は、後にスタインとともに講演し、壇上で質問を受けていたときのエピソードを紹介している。スタインは、ポンティック基底面の形態、粘膜との接触関係について明確な原則を明らかにしているが、一人の質問者が、スライドで見えにくかった基底面の形態を図示して、その形態が最良のものだと判断した理由について解説を求めたとき、スタインは次のように答えたという。

「ポンティックには理想的な形態はない!患者が持ち合わせている歯に関する関心の度合いと患者のメインテナンス能力も知らなければならない。プロビジョナルのステージで、それぞれのケースによって”よりベター”な形を探ることだ。そのためにはプロビジョナルレストレーションの段階で歯科衛生士の見解を求めることが重要となる。生体に受け容れさせるのではなく、生体が受け容れる修復物のデザインはどうあるべきかを個別に考えなさい」(*4)

桑田は、当時歯科医師数名とOcclusal Rehabilitation Study Clubを立ち上げCERAMICAST内の研修室で定期的にハンズオンコースを開催していた。スカイラー、パンキー、マン、ドーソン(P.E. Dawson)、ワインバーグ(L.A. Weinberg)、アンダーソン(G.C. Anderson)らを講師に招いた。米国では、歯科技工士は埃だらけのラボの中だけで仕事をしている存在ではなかった。自分が仕事をする患者とシェイドテイキングで顔を会わせ、歯科衛生士からコメントをもらい、ドクターとディスカッションすることが評価された。

桑田は、技工物に与える咬合と補綴物の形態を流行の理論からではなく、日常の仕事から得られる知識とオーソリティたちとの仕事を通じて獲得したのである。

咬合の巨匠たちとの関係は、師弟関係ではなく、無理難題を求める顧客と満足される技工物を納めて技工代金を受け取らなければならない歯科技工士の、パートナーでありながら同時に真剣勝負の関係であった。

1972-1978

模型の全歯が静かに接触する…咬合は手の感覚で理解する

「軽く咬み合わせて静止したとき全歯が接触するようにする」桑田の咬合の原則(Basic Principles of Occlusion)の2番目には、こう書かれている(*3)。これが顆頭安定での「全歯が接触する」(1番目)と並んで、もっとも重要な原則だという。これは文章で書かれているが、ただ文章を読んではいけない。この文章だけを読むと、なんともあたりまえで、簡単そうで、物足りない。手に作業模型をもって、あるいは咬合器上のワックスクラウンが静かに対合歯と接触する感覚をイメージのなかに再現しなければ意味がない。

1972年、アメリカから帰っていの一番に、咬合の原則を図式化して卓上マット(『デンタルマット』)をつくった。上下の模型の間に入れた薄い紙をスーと抜いたときに、前も後ろも平均的には1咬頭1点が当たるようにすること。これが原則の2番目のイメージ(static coordination in centric occlusion)である。

この年、1972年5月,桑田正博研修会(後のクワタカレッジ)第1期生25人8日間コースを始めた。「日本の歯科界に伝達しなさい」、とスカイラーに諭されてから3年余り、それはミッション(使命)呼ぶべきものだった。同年8月には丸森賢二以下,横浜歯科臨床座談会のドクター32人が特別コースを受講した。開講当初、研修コースの案内がある大学教授のところに届いて、愛歯技工専門学校の側がこれを問題にした。「歯科医師に勉強しろと言うのか。歯科医師に教えるとは思い上がりだ」と。

開校以来、2009年7 月の100期までの受講生はのべ2,555人を数える。履修生の1/3は歯科医師であるが、当初は横浜臨床座談会など原田良種の流れを汲むドクター、つぎにPMS(パンキー、マン、スカイラー)の流れを汲むグループが参加した。米国人80人、韓国人140人と海外からの受講生も多かった。

しかし、わが国の歯科医療界全体に、桑田が十分大きな影響を与えたわけではない。

歯科医師主導型の大規模補綴治療ブーム

保母須弥也は1965年6月、米国留学から帰国後すぐに『金属焼付ポーセレン(PORCELAIN FUSED TO METAL TECHNIQUE)』(医歯薬出版)を著し、金属焼付ポーセレンを初めて本格的にわが国に紹介している。その3年後(1968年10月)には、800ページを超える大著『オーラル・リハビリテイション』(医歯薬出版)によって若い臨床医の上昇志向に火を付けて、わが国にナソロジーの一大ブームを巻き起こす。時は、いざなぎ景気である。1970年には、ルシア(Victor O. Lucia)著、保母須弥也監訳の『ルシアのオーラルリハビリテーション』(医歯薬出版)が刊行され、蝶番軸を下顎運動の原点として理想的な咬合を与えるナソロジーのオーラルリハビリテーションは、補綴の精密化高度化を象徴するものとして、向学心に溢れた若い歯科医の目標になるのである。

この頃、納富哲夫の霞ヶ関ポストグラデュエートセンター(1970年)、保母須弥也の国際デンタルアカデミー(1972年)、田北敏行の日本歯学センター(1973年)が始まる。1965年の一時帰国時に最初に連絡をしてきたのが、納富だった。サンフランシスコ一の繁華街ユニオンスクエアで開業するテリーハヤシ(Terry Hayashi)からの紹介だったが、ハヤシのような幾人かの日系人が、その後、日本のドクターの求めに応じて惜しげもなく情報を提供し続けたのである。

ちょうど日本医師会の保険医総辞退(1971年)と歯科における差額診療の拡大と重なって、歯科医師主導型の大規模な補綴治療が経済的にも歯科を大いに潤した時期でもある。「咬合器を買ってハワイに行こう」こんなキャッチコピーまで飛び出した。

クラウンの外形と支台歯形態の明確な対応関係

…生体にとって最適の原則がコミュニケーションの基本

1970年代の後半、桑田は「カントゥアガイドラインと軸面外形基準にもとづくスリープレインコンセプト」「エマージェンスプロファイル」「三角構造理論」「ジンジバルインターフェース」といった今日に残るクラウン形態に関する重要な考え方を発表する。この一連の業績にかかわる、桑田の重要なパートナーはタフツ大学のR. スタインであった。スタインについては、先にポンティックの形態で少し触れたが、グリックマン(Irving Glickman)とともに論文を発表していることからも分かるように歯周組織と補綴物との相互関係に深い理解をもつ臨床医だった。このスタインやワーグマンとの共同研究によって1960年代に、桑田はセラモメタルレストレーション普及のために必要な支台歯形成の準則をつくりあげていた。1964年の英語版『Preparation Manual』に続いて1968年には自費出版のかたちで『金属焼付ポーセレン–支台歯形成から–』を刊行している。

しかし、それがいくつかの重要なコンセプトとして表現されるのは、10年後、セラモメタルレストレーションの普及によって、解決しなければならない問題が生じたためである。歯周組織に十分な理解のない臨床医と歯科技工士が、コミュニケーションも不十分なまま修復処置をすれば、セラモメタルレストレーションはバンド冠よりも有害な修復物になりかねない。セラモメタルレストレーションによって、診療室とラボとの分業が進むと、歯科技工士は少ない情報でクラウンを製作しなければならない局面に追い込まれる。歯科医師が自分で板金加工をしていた時代には決して起こることのなかったトラブルが、当たり前のように起こるのである。ここでは、歯冠形態と支台歯形成の基準について、より明確な共通認識が必要になる。隣在歯と対合歯とたとえガム模型があっても、クラウンの外形と支台歯形態についての明確な対応関係がなければ、形成された支台歯の印象から歯周組織と調和したクラウンは得られない。歯科医師と歯科技工士に共通の規準がなければ、いくらおしゃべりをしてもコミュニケーションにはならない。ポピュラーになったセラモメタルレストレーションの質を維持するために、臨床医とテクニシャンの共通の認識になる原則を確立しておく必要があったのである。

歯科技工士にもかかわらず、ではなく歯科技工士だからこそ

スタインは、抜去歯の観察から歯肉縁付近の歯冠形態が歯根表面と移行的であることを確認し、そして桑田は歯肉縁下からの立ち上がりの形態に注意を喚起するために、その部分のクラウンの形態を「エマージェンスプロファイル(emergence profile)」と呼ぶことを提案した。この論文には、「歯科医師とデンタルテクノロジストが分析した…」というタイトルがつけられているのである。(*8)

エマージェンスプロファイルが歯根表面から移行的であるなら、そこをオーバーカンゥアにしないためには、フィニッシュライン、クラウンマージン部の切り込み幅、切り込み角度を得るための確実な歯質削除が必要になる。セラモメタルレストレーションでは、その部分が金属とオペークそしてエナメル色ポーセレンの複合材料からなるために、必然的に最低限の角度が必要になる。それを求めて「三角構造理論」を主張する。

1977年に桑田は26th American Academy of Crown & Bridge Prosthodontics(Chicago)で「エマージェンスプロファイル」「三角構造理論」「gingival interface」を提案している。

1980年には、再び同じ学会で「カントゥアガイドラインと軸面外形基準にもとづくスリープレインコンセプト」を提案する。講演直後、2000人の会場ではスタンディングオベイションが起きた。桑田は、「歯科技工士からのこのような提案が、初めてだったからだろう」という。

歯科技工士であるにもかかわらず、ではない。歯科技工士だからこそ得るべき賞賛だったのである。このときの発表とこのコンセプトへの理解が、米国補綴学会(Academy of Prosthodontics)における30年後の、歯科医師以外ではブローネマルク(P. I. Bronemark)に次いで二人目という名誉会員推挙につながったと桑田は述懐する。1978年のこの学会には、日本からも数人の著名なドクターが参加していたのだが、その評価が受け容れられることはなく、わが国で、歯科技工士からの提案が受け容れられるには、なお二十年以上の時間がかかるのである。

この後、ミシガン大学のマックフィー教授(MacPhee)は、三角構造理論を臨床的に検証し、必要な切り込み幅と角度を確実に形成するためのダイヤモンドバーを開発する。

1979-2003

ナソロジー崩壊の証人となる

1979年には、ひとつの事件が起きた。トーマスの愛弟子M.マティゴォニ(Mario Martigoni)はターミナルヒンジポイントが変化するという観察事実をサンディエゴでのナソロジーの大会(9th International Academy of Gnathology)で発表した。ヒンジポイントが変化する事実を認めることは、ナソロジーの原点、中心位を否定することになるので、扱いは難しかった。

夜、メインスピーカーがホテルオリンピオのひとつの部屋に集まった。スチュアート、トーマス、ルシアそして桑田。スチュアートは紳士的だったが、トーマスの初めての著書の出版に話題が及んだとき、それにクレームをつけたスチュアートの言葉にトーマスはカッとなって立ち上がり、当時親しい関係になっていた桑田の腕をつかまえて部屋を出てしまった。結局、その後トーマスのその著書は世に出ることが無かったが、そのときを機にナソロジーは、事実上崩壊したと桑田は言う。神々の手の内を覗き見てしまった桑田は、ナソロジー崩壊の証人ともなったのである。

もちろん、わが国では、この1979年のナソロジー大会の意味が真剣に考えられることはなかったが、その後、わが国のナソロジーは次第にヒンジアキシスを絶対とする教義を離れて、精度の高い口腔一単位の補綴治療の代名詞に変わってゆく。パンキー・マン・スカイラーに影響を受けたスタディグループもまた、グループファンクションドオクルージョンに重きを置くことはなく、パンキーの診療哲学への傾斜を強めた。ODRG(Osaka Dental Research Group)やCDC(Congenial Dentists Club)などである。

そのせいもあるのだろう、80年代に開かれた臨床家のシンポジウムなどでは、臼歯部咬合面をポーセレンで補綴するケースが、非難の集中砲火を浴びることがあった。リマウントにより咬合面の調整を繰り返す術式では、臼歯部咬合面は口腔内調整の容易なメタルとすべきであるに違いない。これはナソロジーの伝統を引き継いでいる者が、PMSの影響下で育った臨床医を非難したものだったが、なぜ自分が非難する側にいるのか、非難される側にいるのか、その出自についての系譜的な自覚は、ほとんどなかったものと思われる。

虚構の学問、実践の学問

金属焼付ポーセレンクラウンは、俗に“メタボン(メタルボンドポーセレンクラウンの略)”と呼ばれ、差額徴収禁止の後に生まれた「自費への移行」という歯科独特の保険の仕組み(1976年歯科医療管理官通知)の中で、自費へ移行する免罪符としての役割を担ってゆく。当然のことながら、「カントゥアガイドラインと軸面外形基準にもとづくスリープレインコンセプト」「エマージェンスプロファイル」がセラモメタルレストレーションの基本コンセプトとして浸透することはなかった。

桑田自身が日本語で「スリープレインコンセプト」をまとめるのは、1977年『金属焼付ポーセレンの理論と実際』そして1982年の『セラモメタルテクノロジーI』(いずれも医歯薬出版)においてである。

1980年代の初めに,国内で歯科臨床医向け雑誌を編集刊行し始めたクインテッセンス出版が、丸山剛郎を座長に、保母須弥也、宮内修平、船越栄次、桑田正博をシンポジストとするセラモメタルレストレーションのミーティングを開いたことがあった。保母須弥也がセラモメタルのきれいな断面スライドを見せて10ミクロンのマジックマージンを論じたのに対して、桑田は次のように釘を刺した。

「今日講演されたパネラーのみなさんに質問をさせてください。先生方は見事な症例を示されましたが、日常臨床で見ているものがどのレベルか、もうひとつ臨床的に可能な適合の目標はどのくらいか、教えてください。」

日常臨床で見ている他人の臨床を逃げ道として与えながら、臨床的に可能な適合のレベルを示すことを桑田は求めた。

「適合は歯科技工士に委ねられているのに、歯科技工士からの提案がいままでなかった」とは、それを聞いた丸森賢二の言である。歯科医療という実践の学問では、現実を無視した理念は、無力にはならず、むしろ学問を虚構にしてしまう。

2004-

30年後、再びドクターたちがクワタカレッジの扉を叩いた

丸森賢二らが受講した1972年から実に30年を経て(2004年)、クワタカレッジのシニアコースを、小野善弘をはじめとする臨床研修組織ジアズ(JIADS:The Japan Institute for Advanced Dental Studies)の主な講師陣が受講した。JIADSは元々ボストンのIADS(The Institute for Advanced Dental Studies)の姉妹組織で、この組織を立ち上げたクレーマー(Gerald Kramer)とネヴィンス(Myron Nevins)はボストン大学ゴールドマンスクールの元教授と元准教授であり、講師陣にはドーソン(Peter Dawson)も名を連ねる。ドーソンは、ランフォード(Sigurd P. Ramfjord)によって咬合の重要性に目を開かれ、パンキー・インスティテュートに入ってスカイラーに学んだが、その著書(*9)の序言において「C.スチュアートとP. K. トーマスから受けた刺激的な挑戦に感謝する」と記すほどに、ナソロジーとの対立から多くの収穫を得た「咬合の時代の子」である。

1990年代の後半になると、審美修復において歯間乳頭や歯頸線の生理的な形態に注目が集まるようになるが、わが国の審美修復は、米国西海岸の臨床医と密な連繋をもつSJCD(Society of Japan Clinical Dentistry, SJCDインターナショナル会長山崎長郎)が、その牽引役となった。SJCDは、南カリフォルニア大学(USC)にいたR.キム(Raymond Kim)と山崎長郎、本多正明の出会いから生まれたスタディグループである。USCは、スチュアート、トーマス、レーヴィン(Levin)などを擁したナソロジーの本家本元であるが、キムは早くからクラウンブリッジと歯周組織の関係に深い関心を注いだ補綴専門医だった(*10)。その影響下に育ったSJCDが、審美修復においていち早く歯周組織に注目したのは、自然の成り行きだったろう。そして同じ関心をもっていたシアトルスタディクラブ(The Seattle Study Club)のスピア(Frank Spear)やコイス(John Kois)から、「スリープレインコンセプト」や「エマージェンスプロファイル」を提唱したKUWATAの名前を改めて聞かされる。ワシントン大学のスピアやコイスは、桑田の教え子だった。

セラモメタルレストレーションは、オールセラミックス、キャスタブルセラミックスへと材料を変えつつあるが、材料が変わってもセラモメタルレストレーションの原理原則は変わらない。

今年5月、USCで開かれるB. レーヴィン記念シンポジウムの基調講演を桑田が担当する。ナソロジー発祥の本拠地で、ナソロジーの死から32年、Functionally discluded occlusionを提案する。咬合を呪縛から解き放つひとつの機会となるだろう。

引用文献

- 桑田正博:金属焼付ポーセレンの誕生から今日の臨床応用技術にいたるまで.歯科審美,17(2),2005.

- 茂野啓示,桑田正博:近代歯冠修復治療はどこから来たのか, 第一回セラモメタルレストレーションの誕生とともに確立した近代歯冠修復治療の基礎.歯界展望,108(2), 2006.

- 桑田正博:生理的咬合調整のコンセプト,Chapter 2実践咬合調整テクニック.歯界展望別冊,2009,医歯薬出版.

- Straussberg G, Katz G, Kuwata M.: Design od gold supporting stracture for fused porcelain restrations, J Prosth Dent, 16, 928-936, 1966.

- 桑田正博:歯科界の巨人が残した歯科医療のフィロソフィー.日本歯科評論増刊, 2009.

- 石原寿郎,長谷川成男:下顎運動と咬合器 その1,序論.歯科評論,247:1-5.

- 茂野啓示,桑田正博:近代歯冠修復治療はどこから来たのか,第5回クラウンと同じ基準に基づくポンティックの設計.歯界展望, 108(6), 2006.

- Stein RS, Kuwata M: A Dentist and dental technologist analyze current ceramo metal procedures, Dent Clin North Am, 21, 729-749, 1977.

- P.ドーソン『オクルージョンの臨床』丸山剛郎監訳,医歯薬出版.

- Raymond Kim, Paul Sochat,山𥔎長郎,本多正明 共訳:固定式補綴と歯周組織.森克栄,石井正敏編[DENTAL MOOK, 現代の歯科臨床8 歯周治療],医歯薬出版,1985,東京.